武则天长安元年(701年),李白出生于四川江油一个富裕的商人家庭。从小李白就显示出与众不同的气质,他“五岁诵六甲,十岁观百家”,为自己打下了坚实的文化基础。

在十五岁的时候,男孩子身体开始迅速发育,他好剑术,喜任侠,把自己锻炼成一名武功高强、身体强壮的佩剑侠客。

十八岁的时候,李白隐居在大匡山,跟随著名的隐士赵蕤(ruí)学习帝王学和纵横术,在这一时期,他接触到了道教,开始向往神仙道教的生活。

开元十二年(724年),从这一年开始,二十四岁的李白在他以后的生活里就没有苟且,只有诗和远方了,他“仗剑去国,辞亲远游”,开始遍访名山大川,结交雅士高人,准备去完成年轻人的心中梦想和远大抱负。

暮年的时候,李白回顾自己的一生,在《庐山谣寄卢侍御虚舟》一诗里写道:“我本楚狂人,凤歌笑孔丘。手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。五岳巡山不去远,一生好入名山游。”

作为诗人和旅行家,李白一生游历了大半个中国,齐鲁大地、吴越水乡、黄土高原都留下了他的足迹。祖国的大好河山慰藉了他疲惫的心灵,也给了李白创作的灵感,为我们写下了许多浪漫洒脱、雄奇奔放的山水诗篇。

让我们跟随诗仙的足迹,先来一起欣赏青年李白的四首的著名山水诗吧:

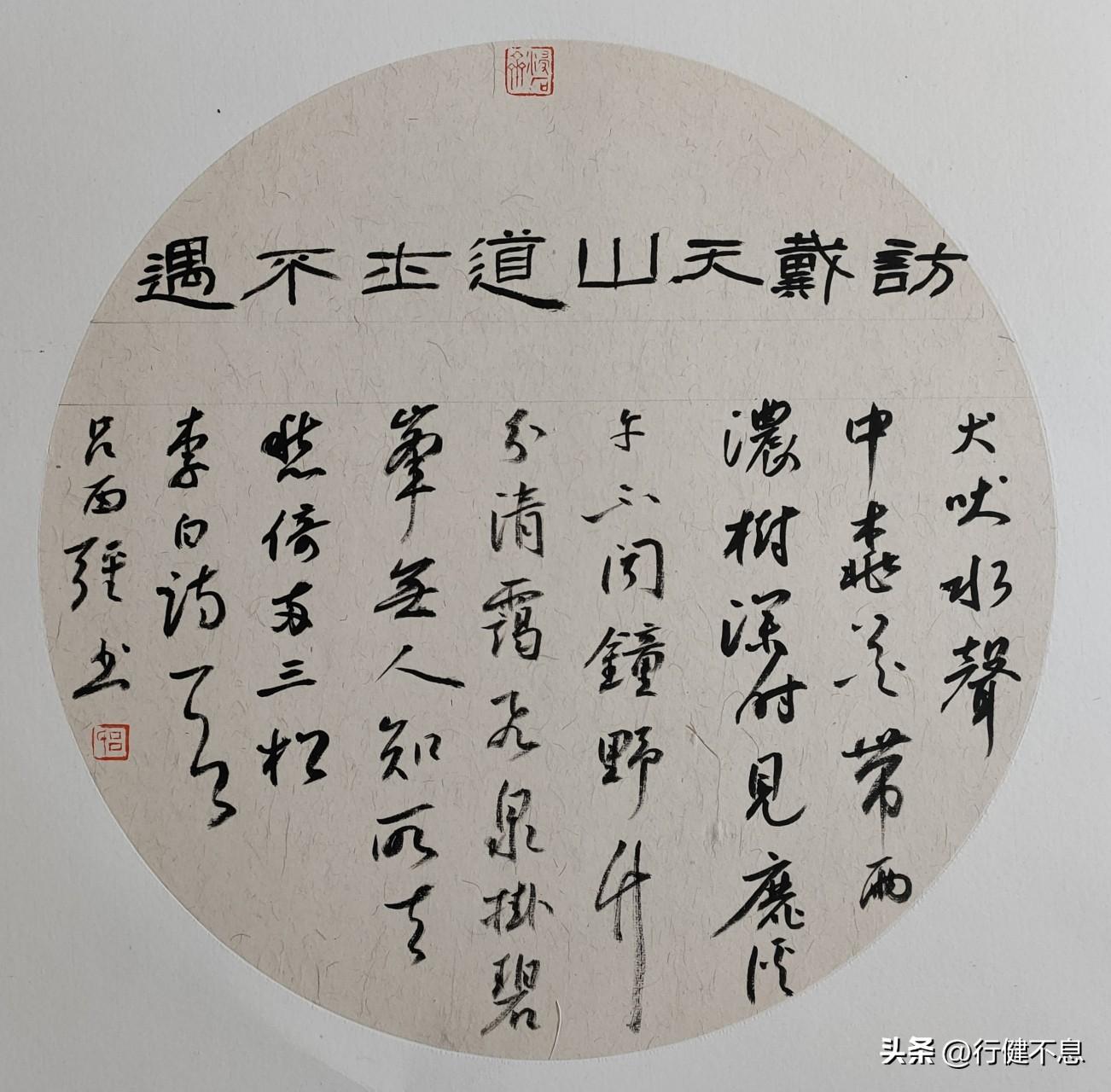

一、《访戴天山道士不遇》

犬吠水声中,桃花带露浓。

树深时见鹿,溪午不闻钟。

野竹分青霭,飞泉挂碧峰。

无人知所去,愁倚两三松。

戴天山亦名大匡山,位于四川省江油市昌隆县,开元六年(718年),十八岁的李白隐居在戴天山的大明寺中读书。

一天早晨,李白准备去一座道观造访一位道士朋友。到了之后,却发现道士不在观中,李白满怀惆怅地写下了这首五言律诗。

此时的李白还很年轻,他那浪漫飘逸的诗风还没有形成。在这首诗里,李白用写实的风格为我们描绘了一幅世外桃源般的幽美画面:李白轻快地走在山间的小路上,近处溪水淙淙,犬吠隐隐,桃花含露,树林的深处,时不时探出小鹿的身影;远处山间的薄雾笼罩着翠绿的野竹,一道瀑布挂在碧绿的山峰。

中午该敲钟了,却没有听到钟声,“溪午不闻钟”这一句,为李白的“不遇”留下了伏笔,到达之后,果然“无人知所去”。

全诗风格清新明快,充满着年轻人的蓬勃朝气与孜孜以求的探索精神,表达出李白对世外道居生活的向往之意。

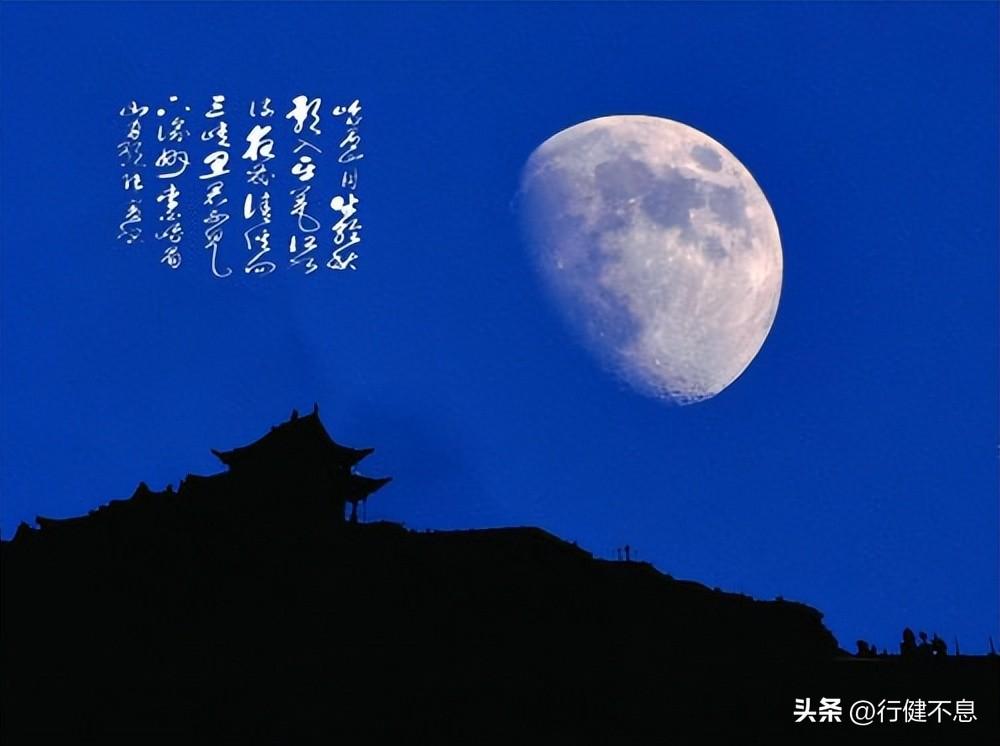

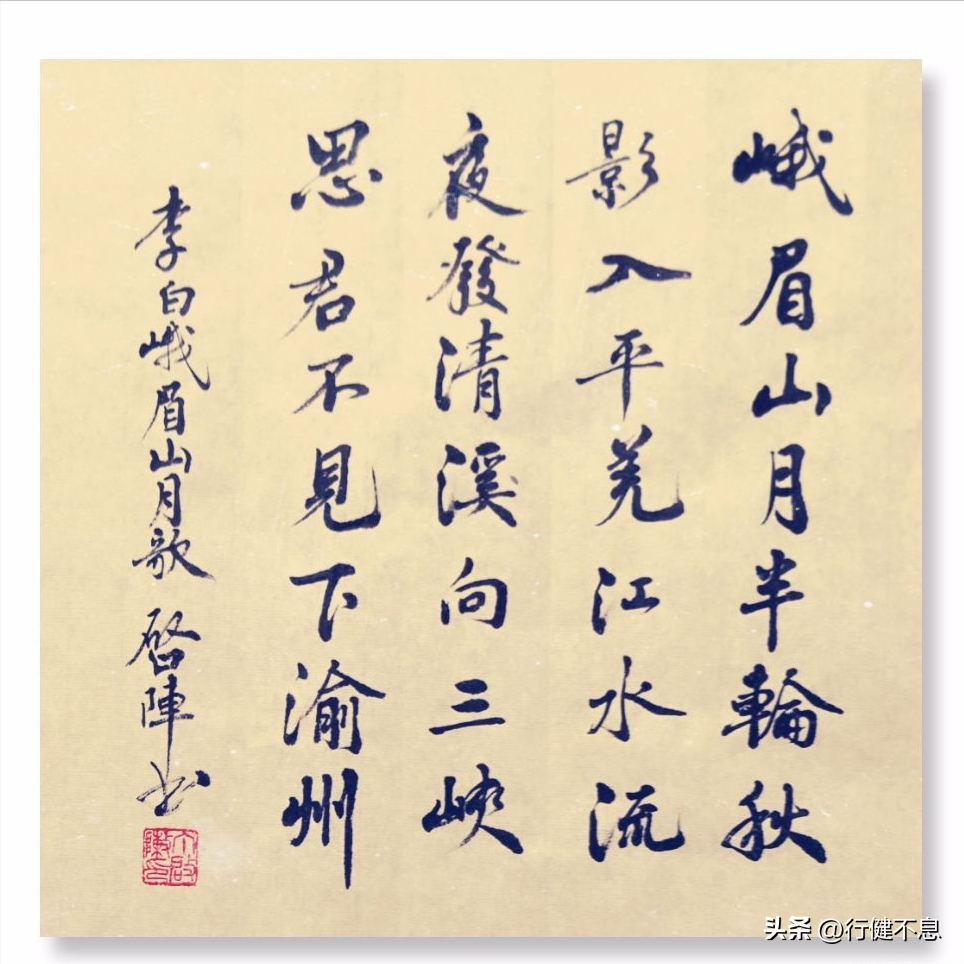

二、《峨眉山月歌》

峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

开元十二年(724年)秋,24岁的李白第一次离开故乡,开始漫游全国,准备实现自己的理想抱负。他先南下游成都、峨眉山,然后沿平羌江(今青衣江)东下,至渝州(今重庆市)。在旅途中,李白写下了这首《峨眉山月歌》。

李白用凝练的手法,为我们描绘了一幅优美的月夜江旅图:李白乘船连夜从清溪驿出发,进入岷江,向三峡驶去。他压抑不住心中的兴奋,站在船头,欣赏着周边的景色,峨眉山上,一轮弯弯的明月,照亮了李白的前程,月亮的影子倒映在江中,随着江水一起飘流。

全诗语言流转自然,意境清朗优美,风致自然天成,既可以看到李白那“仗剑去国”的豪迈之志,也能看到李白那“辞亲远游”的思乡之情,充分显示了青年李白卓越的诗歌天赋。

清代学者赵翼在《瓯北诗话》评论道:“四句中用五地名,毫不见堆垛之迹,此则浩气喷薄,如神龙行空,不可捉摸,非后人所能模仿也。”

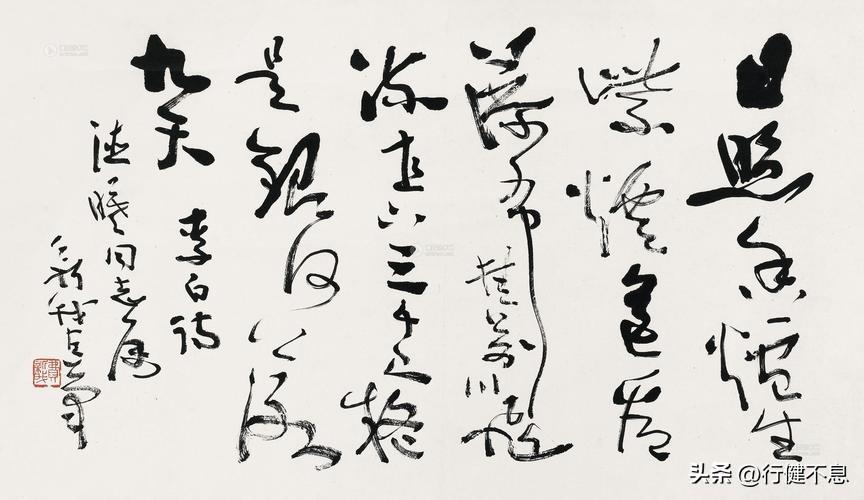

三、《望庐山瀑布》

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

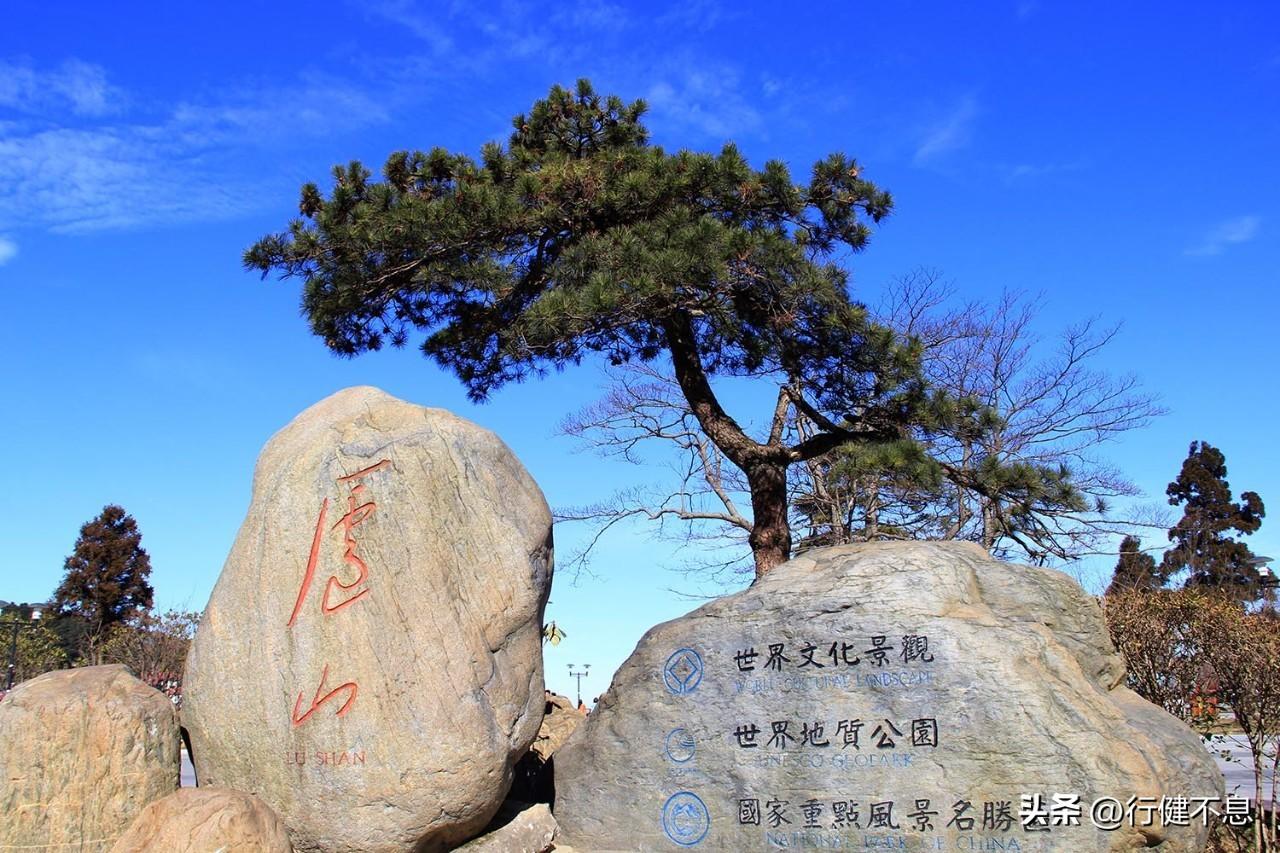

开元十三年(725年),李白乘船沿江而下,来到了九江,到了九江那必须要去庐山游玩啊,去了庐山,那必须要去看瀑布啊。

李白来到了香炉峰下,诗中的“香炉”就是指庐山的香炉峰,“在庐山西北,其峰尖圆,烟云聚散,如博山香炉之状”,故名香炉峰。

他遥望着远处那雄伟壮丽的瀑布,瀑布就像是一条巨大的白练挂在前面的高山之间,那高山就像是一座巨大的香炉,矗立在天地之间,在太阳的照耀下,山顶上生出了袅袅的紫烟。瀑布从三千尺高的山峰上,飞流直下,那奔流之势不可阻挡,那澎湃之声撼人心魄。

李白被这壮观的景象震撼了,他疑惑了,这瀑布之水从哪里来呢,他恍惚了,莫非是天上的银河从九天垂落到山崖间?

诗中有三个字用得非常精妙,一个是“挂”字,它化动为静,惟妙惟肖地描写出在“遥看”中,瀑布倾泻的景象;另一个是“飞”字,把瀑布喷涌而出、奔流直下的景象描绘得极为生动;还有一个就是“疑”字,在真假虚实之间,将读者带入奇幻的想象空间。

在这首诗中,李白以高度夸张的艺术手法,以浪漫奇幻的比喻和想象,把瀑布形象刻画得出神入化,既有朦胧之美,又有雄壮之美,可谓是字字珠玑、句句绝唱。

这首《望庐山瀑布》充分反映了李白那雄奇豪放、飘逸浪漫、想象丰富、流转自然的艺术风格,成为他山水诗的代表作。

后来的中唐著名诗人徐凝也写了一首《庐山瀑布》:“虚空落泉千仞直,雷奔入江不暂息。千古长如白练飞,一条界破青山色。”虽然描写的也很有气势,但是和诗仙比起来,就是班门弄斧、小巫见大巫了。

难怪苏轼在《戏徐凝瀑布诗》中刻薄的批评徐凝:“帝遣银河一派垂,古来唯有谪仙词。飞流溅沫知多少,不与徐凝洗恶诗。”说人家徐凝的诗是恶诗,就有点过分了。

四、《望天门山》

天门中断楚江开,碧水东流至此回。

两岸青山相对出,孤帆一片日边来。

天门山位于今安徽省当涂县西南的长江两岸,东为东梁山(又称博望山),西为西梁山(又称梁山)。两山隔江对峙,形同天设的门户,天门山由此得名。

离开庐山之后,李白一路辗转,在这年的春夏之交,他乘船来到了当涂地界。李白站在船头,举目眺望,只见滚滚长江把雄奇的天门山从中间冲裂断开,碧绿的江水向东浩荡奔流到这里折回。两岸高耸的青山隔着长江相互对峙,一叶孤帆从太阳升起的地方悠悠驶来。

面对这雄奇壮观的山水景色,初出茅庐的李白压抑不住创作的冲动,他用年轻人的豪情与激情,写下这首意境开阔,气魄豪迈的诗,为我们描绘了一幅雄伟绚丽的天门山山水图。

清代学者黄叔灿在《唐诗笺注》评论此诗:“此天然图画境界,正难有此大手笔写成。”